电话:020-66888888

一名19岁男孩查阅文献,被诊断出患有罕见的卟啉

作者:365bet网页版 发布时间:2025-10-18 10:43

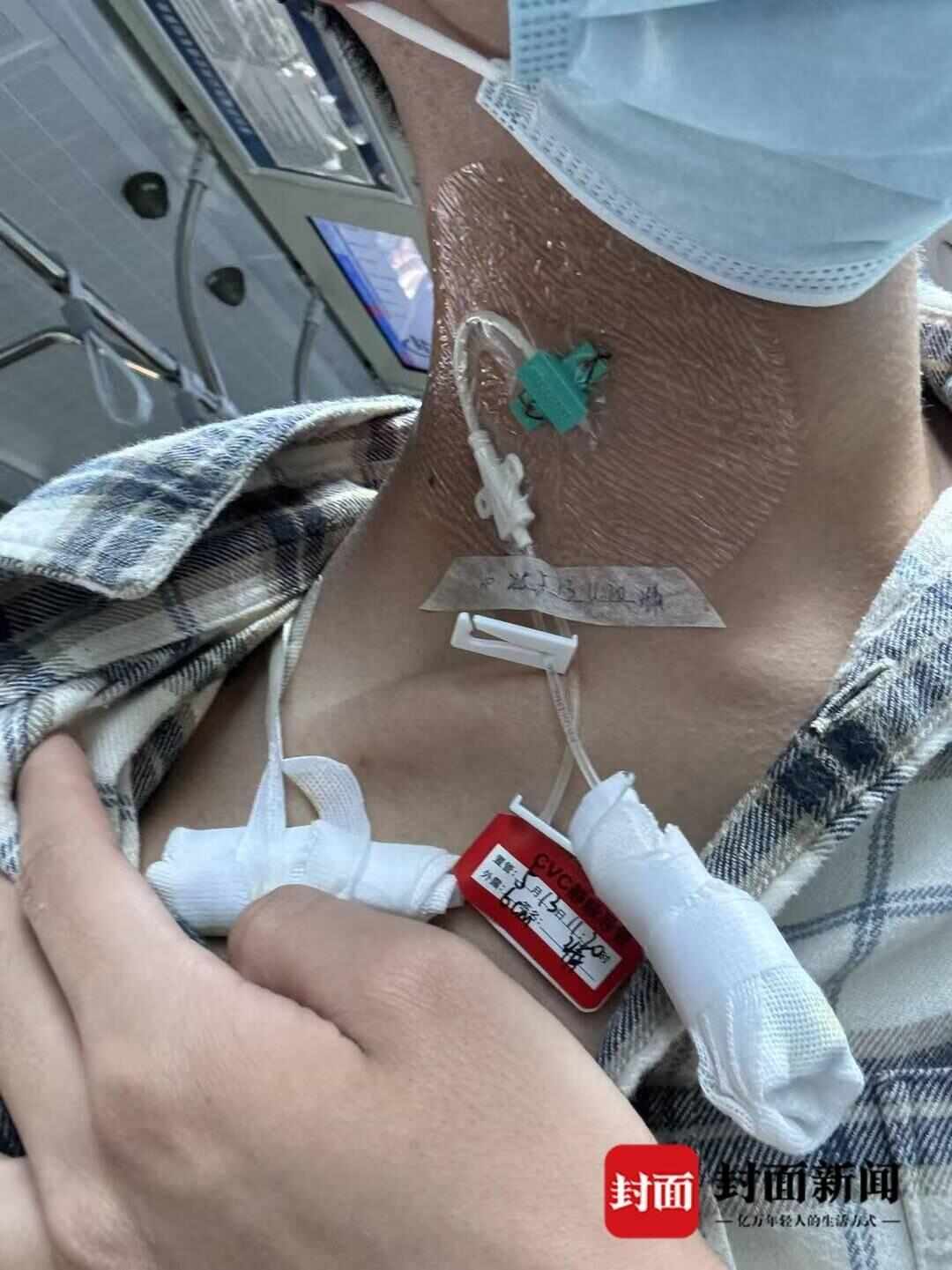

他叫杨晨毅,今年19岁,来自重庆渝阳县。小杨应该已经到了大学校园里奔跑的年纪,但小杨已经在医院急诊室、深夜租房、高铁、飞机上独自度过了两年半的时间。杨晨怡患有一种罕见的疾病,叫做卟啉症。像他这样的患者全国不超过200例,诊断难度很大。但他依靠自己查阅国内外文献、对比检查报告、不断与医生交谈,最终成功诊断出该病。 10月16日,他从四川华西医院回到重庆出租屋后,立即赶往医院输液。 17日上午,小杨收到妈妈的消息,她赶紧去拿证件照,准备第三次高考。为了方便输液,杨晨怡进行了CVC注射。静脉导管置于他的颈部。 “疼得我哭了”,但并没有停止。 2023年3月,一场流感疫情后,杨晨怡的生活彻底改变了。当时他正在读高中二年级。 “一开始吃不下东西,后来胃痛、呕吐、全身无力,在重庆的医院住了一个月,医生也查不出病因,后来又去了重庆西南医院、北京协和医院、四川华西医院……”杨晨毅只拖着行李,跑遍了很多地方。病历变得越来越厚,越来越马卡帕尔,但答案却没有到来。 “当它受伤的时候,它会直接哭,”他说。那一年,杨晨毅的成绩在重庆一所好高中排名前50名,他梦想有一天能考上东南大学。但疼痛让他在教室里几乎无法坐稳。要求离开、住院、要求离开又住院了……“我从来没有离开过,我总觉得我还能学到一点,只要学一点,也许还有机会。” 2024年6月,离开学校半年多,接受部分检查后,杨晨毅拿着止痛药走进了高考考场。 “我要到6月4日才回学校,7号就要考试了。”他的语气很平静,仿佛在谈论别人的事情。成绩出来后,他超出主线20分,但他没有申请。 “这只是一个考验,但我从未想过要离开。”今年6月,杨晨毅带病参加高考,考入北方一所大学。由于身体的适应,他选择了放弃,准备再战一年。一份英文文件,改变生活。多次被诊断出“不明原因腹痛”、“高胆红素血症待查”后于是,杨晨怡开始自己寻找答案。杨晨毅在一本英文文献中发现了一个符合他症状的病例。他在医学期刊网站上搜索关键词,用翻译软件逐字阅读英文文献。一篇关于“肝卟啉症”的文献引起了他的注意。 “基因突变的部位,临床症状,甚至文章中描述的检测指标都与他非常一致。我将自己发现的情况与医生研究的要点进行了比较,比如哪些检测指标应该是阳性,哪些应该是阴性。”在他的坚持下,医生重新检查了他的尿卟啉原,检测结果呈阳性,与论文中提到的“卟啉症”症状完全一致。今年4月,杨晨怡在北京协和医院正式确诊。 2025年4月,他在北京协和医院被正式诊断为“慢性”。期中持续性肝卟啉症。 ” “那一刻,我并没有激动,只是感觉我终于有了答案。 “那么,卟啉症是一种什么样的疾病呢?” “记者的封面新闻问了弱小的杨。”卟啉症是一种血红素合成障碍,会导致有毒的“卟啉”物质在体内蓄积并损害周围神经,引起剧烈腹痛和全身疼痛。它无法治愈。发作时必须静脉输注高浓度葡萄糖以缓解症状。全国确诊患者只有一两百人。 ” 19岁的杨辰一平静地讲述自己的病情,脑子里的专业词汇特别清晰。因为卟啉症没有精准治疗。今年5月,杨辰一参加了2025年国际罕见病交流会。陈一参加了在海南举行的2025年罕见病国际交流会,并与卟啉症专家进行了交谈。特别委员会。会上我也和很多专家进行了讨论和学习。我认为这是一个很好的机会。 “我想成为一名治疗罕见疾病的医生。”确诊后,病情并没有结束。由于卟啉症无法治愈,只能通过向体内注射高浓度的葡萄糖溶液来缓解发作。病情发作时,杨晨毅要在医院连续输液10至12个小时,每天要注射1500多毫升葡萄糖。他必须输液一个月,直到疼痛缓解。不久前,他被诊断出患有“原发性纤毛运动障碍”,这是另一种导致反复呼吸道感染的罕见疾病。 “再感染”循环。虽然救治之路曲折不断,但杨晨毅却怀着一颗有用的心,成为患者群中的“小杨兄弟”,为其他患者提供帮助。在他的帮助下,广西女孩小琴被诊断出患有糖尿病伊瑟斯胆管综合症,她的身体正在一步步向好的方向发展。杨晨怡在社交媒体上为罕见病患者答疑解惑。他在社交媒体上一一解答同种罕见病患者的疑问,并为罕见病患者整理了详细的医疗诊断说明书……“我从来没想过要成为一名自媒体,但如果有人问我,我知道,帮助别人总是好的。”当被问及第三次进入大学的目标时,杨辰逸平静地热情地说,“我想学医学。”相信我,因为这种病很罕见,而且没有部门愿意向我坦白。医生说需要治疗,但不知道如何治疗。该国有几位医生可以提供治疗方案。 “罕见病患者确实很多,但真正了解罕见病的医生却很少。我想尝试、尝试改变这种现状。”如何这两年半你还活着吗? ” “记者再次询问杨晨毅。 “我已经习惯了,疾病给我带来痛苦,但也让我认识了很多医生和病人,也学到了很多知识,很多知识也不能说完全是坏事。”出租屋的墙上贴满了病历和知识点。出租屋的墙上贴满了纸片,上面写满了学到的知识点和去医院的笔记。这是杨辰逸两年半的痕迹,也是杨辰逸笔下“无心”用病的少年。时间(部分图片由受访者提供)

编辑:吴家红

他叫杨晨毅,今年19岁,来自重庆渝阳县。小杨应该已经到了大学校园里奔跑的年纪,但小杨已经在医院急诊室、深夜租房、高铁、飞机上独自度过了两年半的时间。杨晨怡患有一种罕见的疾病,叫做卟啉症。像他这样的患者全国不超过200例,诊断难度很大。但他依靠自己查阅国内外文献、对比检查报告、不断与医生交谈,最终成功诊断出该病。 10月16日,他从四川华西医院回到重庆出租屋后,立即赶往医院输液。 17日上午,小杨收到妈妈的消息,她赶紧去拿证件照,准备第三次高考。为了方便输液,杨晨怡进行了CVC注射。静脉导管置于他的颈部。 “疼得我哭了”,但并没有停止。 2023年3月,一场流感疫情后,杨晨怡的生活彻底改变了。当时他正在读高中二年级。 “一开始吃不下东西,后来胃痛、呕吐、全身无力,在重庆的医院住了一个月,医生也查不出病因,后来又去了重庆西南医院、北京协和医院、四川华西医院……”杨晨毅只拖着行李,跑遍了很多地方。病历变得越来越厚,越来越马卡帕尔,但答案却没有到来。 “当它受伤的时候,它会直接哭,”他说。那一年,杨晨毅的成绩在重庆一所好高中排名前50名,他梦想有一天能考上东南大学。但疼痛让他在教室里几乎无法坐稳。要求离开、住院、要求离开又住院了……“我从来没有离开过,我总觉得我还能学到一点,只要学一点,也许还有机会。” 2024年6月,离开学校半年多,接受部分检查后,杨晨毅拿着止痛药走进了高考考场。 “我要到6月4日才回学校,7号就要考试了。”他的语气很平静,仿佛在谈论别人的事情。成绩出来后,他超出主线20分,但他没有申请。 “这只是一个考验,但我从未想过要离开。”今年6月,杨晨毅带病参加高考,考入北方一所大学。由于身体的适应,他选择了放弃,准备再战一年。一份英文文件,改变生活。多次被诊断出“不明原因腹痛”、“高胆红素血症待查”后于是,杨晨怡开始自己寻找答案。杨晨毅在一本英文文献中发现了一个符合他症状的病例。他在医学期刊网站上搜索关键词,用翻译软件逐字阅读英文文献。一篇关于“肝卟啉症”的文献引起了他的注意。 “基因突变的部位,临床症状,甚至文章中描述的检测指标都与他非常一致。我将自己发现的情况与医生研究的要点进行了比较,比如哪些检测指标应该是阳性,哪些应该是阴性。”在他的坚持下,医生重新检查了他的尿卟啉原,检测结果呈阳性,与论文中提到的“卟啉症”症状完全一致。今年4月,杨晨怡在北京协和医院正式确诊。 2025年4月,他在北京协和医院被正式诊断为“慢性”。期中持续性肝卟啉症。 ” “那一刻,我并没有激动,只是感觉我终于有了答案。 “那么,卟啉症是一种什么样的疾病呢?” “记者的封面新闻问了弱小的杨。”卟啉症是一种血红素合成障碍,会导致有毒的“卟啉”物质在体内蓄积并损害周围神经,引起剧烈腹痛和全身疼痛。它无法治愈。发作时必须静脉输注高浓度葡萄糖以缓解症状。全国确诊患者只有一两百人。 ” 19岁的杨辰一平静地讲述自己的病情,脑子里的专业词汇特别清晰。因为卟啉症没有精准治疗。今年5月,杨辰一参加了2025年国际罕见病交流会。陈一参加了在海南举行的2025年罕见病国际交流会,并与卟啉症专家进行了交谈。特别委员会。会上我也和很多专家进行了讨论和学习。我认为这是一个很好的机会。 “我想成为一名治疗罕见疾病的医生。”确诊后,病情并没有结束。由于卟啉症无法治愈,只能通过向体内注射高浓度的葡萄糖溶液来缓解发作。病情发作时,杨晨毅要在医院连续输液10至12个小时,每天要注射1500多毫升葡萄糖。他必须输液一个月,直到疼痛缓解。不久前,他被诊断出患有“原发性纤毛运动障碍”,这是另一种导致反复呼吸道感染的罕见疾病。 “再感染”循环。虽然救治之路曲折不断,但杨晨毅却怀着一颗有用的心,成为患者群中的“小杨兄弟”,为其他患者提供帮助。在他的帮助下,广西女孩小琴被诊断出患有糖尿病伊瑟斯胆管综合症,她的身体正在一步步向好的方向发展。杨晨怡在社交媒体上为罕见病患者答疑解惑。他在社交媒体上一一解答同种罕见病患者的疑问,并为罕见病患者整理了详细的医疗诊断说明书……“我从来没想过要成为一名自媒体,但如果有人问我,我知道,帮助别人总是好的。”当被问及第三次进入大学的目标时,杨辰逸平静地热情地说,“我想学医学。”相信我,因为这种病很罕见,而且没有部门愿意向我坦白。医生说需要治疗,但不知道如何治疗。该国有几位医生可以提供治疗方案。 “罕见病患者确实很多,但真正了解罕见病的医生却很少。我想尝试、尝试改变这种现状。”如何这两年半你还活着吗? ” “记者再次询问杨晨毅。 “我已经习惯了,疾病给我带来痛苦,但也让我认识了很多医生和病人,也学到了很多知识,很多知识也不能说完全是坏事。”出租屋的墙上贴满了病历和知识点。出租屋的墙上贴满了纸片,上面写满了学到的知识点和去医院的笔记。这是杨辰逸两年半的痕迹,也是杨辰逸笔下“无心”用病的少年。时间(部分图片由受访者提供)

编辑:吴家红 下一篇:没有了